Valle del Cauca, Colombia

El ojo de águila de los guardianes de la laguna de Sonso

Tienen entre 13 y 21 años, se hacen llamar los Garzones Azules y son los guías y cuidadores de un ecosistema que alberga 186 especies de aves y una de las últimas comunidades anfibias de la región andina

Encuentra aquí lo último en Semana

Por estos días nadie escucha la carcajada del Batará, la melodía del Cardenal o el concierto de cucaracheros y turpiales amarillos en el amanecer de la laguna. Nadie escucha, pues, los cantos favoritos de Yonatan Bedoya, el joven de veinte años que lidera a los siete integrantes del equipo de Garzones Azules.

Nacido en Florencia (Caquetá), Yonatan fue registrado en Barbacoas (Nariño) y vivió en Llorente, donde su familia sorteó los enfrentamientos entre insurgencias y paramilitares hasta ser desplazada por las extintas FARC-EP. Fue entonces cuando llegó a El Porvenir, un corregimiento contiguo a la laguna de Sonso en cuya fundación participaron los abuelos de Yonatan en los años setenta.

En 2012, cuando formaba parte de otro grupo juvenil comunitario, las aves sorprendieron a Yonatan por primera vez: se sentó con cierto descuido y sin querer golpeó un tronco cercano que al instante gruñó y emprendió el vuelo. Se trataba del bienparado, también llamado pájaro estaca o miraparriba. Es un ave fascinante con plumas color de madera que se mimetiza entre los árboles como si fuera parte de ellos. A Omaira Rincón, líder comunitaria, quien para entonces impulsaba iniciativas turísticas en el territorio, no le costó convencer a Yonatan de que le vendría bien capacitarse y aprender más sobre las aves de la laguna. El joven y algunos de sus amigos tomaron la oportunidad sin rodeos.

Las características combinadas de humedal y bosque seco tropical hacen de la laguna de Sonso el hogar de cientos de especies de aves, muchas de ellas endémicas. Además, es paso obligado para otras tantas especies de aves migratorias. En razón de tales condiciones, el colectivo “Garzones azules” nació en la década pasada. El grupo toma su nombre de un ave característica del lugar que a menudo se ve en las correrías del Río Cauca, allí donde el caudal se despide de la madrevieja La Marina. El garzón azul es alto, elegante y pesca en grupo, actitud que para Yonatan da sentido al nombre del equipo de ecoguías: “los garzones se juntan para pescar, son muy unidos. Así somos nosotros: unidos”.

Pese a que el colectivo venía de antes, todos en la comunidad reconocen que es la actual generación de Garzones Azules la que ha roto esquemas en el ámbito turístico. Tienen la vista entrenada para distinguir al instante aves invisibles para el ojo común. Sólo con el vuelo, los movimientos o el comportamiento del ejemplar que ven en la lejanía, son capaces de acertar la especie, así como su nombre vulgar, su nombre en inglés y su nombre científico. Estos jóvenes guías también tienen un oído envidiable. Identifican el canto de cada pájaro y pueden ubicar a través de él la posición del animal. Tanto talento, reunido en personas tan jóvenes, cautiva a los turistas y les invita a regresar.

Los más pequeños del grupo son los Felipes, Betancourt y Loaiza, de trece y quince años respectivamente. Luego están Anderson y Lizeth (hermana de Yonatan), ambos de 17. Santiago y Yonatan son los mayores con 19 y 20, y reciben acompañamiento de María Danelly Villa, una mujer de la comunidad con algunos años más de experiencia en el campo.

© Alexander Campos

El camino de los Garzones

En principio los acompañantes de Santiago, ambos biólogos profesionales, echaron por tierra la idea de que las aves que planeaban en círculos frente a ellos pudieran ser buitres de ciénaga. Aquellos pájaros misteriosos, regordetes y contrahechos como cualquier gallinazo, que llevaban dos semanas buscando por diferentes sectores de la laguna en el marco del censo aviar. Ya que el rasgo distintivo del ave es un cuerno de queratina en su frente, era difícil distinguirlo a simple vista mientras volaba. Además, no había registro de que la especie volara tan alto y sobrevolara sus presas de esa forma, con lo cual era más probable que las aves que Santiago señalaba fuesen chulos comunes. El joven insistió, sin embargo, en que los tres especímenes tenían un plumaje blanco en la base de la cola, así como unas patas más gruesas que las de un gallinazo, ambas características del buitre de ciénaga. Los demás tuvieron que usar binóculos para corroborar lo que Santiago detalló a golpe de ojo. Descubrieron así tres nuevos individuos para el censo y que la especie es capaz de remontar corrientes térmicas para elevarse a gran altura y perfilar su presa. Tampoco se sabía, hasta entonces, que el buitre de ciénaga anida en los árboles, dato que los sorprendió al ver a las aves descender para posarse en la copa de un chamburo.

Lo exótico e interesante del ave fue motivo para que la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC) nombrase en su honor el Centro Educativo Buitre de Ciénaga, que reacondicionó para la comunidad de la laguna de Sonso a partir de 2016, después de que los pescadores denunciaran que el propietario de una finca vecina estaba desviando el agua del humedal para regar sus cultivos.

Yonatan destaca que el buitre de ciénaga, además de contar con una apariencia llamativa, tiene un canto gutural y gracioso, que recuerda más a una regurgitación que a la melodía de un ave silvestre. Cuenta que, en cierta ocasión, guiaba junto a cinco compañeros a un investigador antioqueño que venía específicamente a conocer al buitre, cuando se escuchó entre el bosque su gorjeo característico. El antioqueño se quejó diciendo “ve, por ahí anda vomitando un borracho”, comentario que espantó al ave al generar las explosivas carcajadas de los jóvenes guías.

En 2017, la CVC encargó el Centro Educativo Buitre de Ciénaga a la Fundación Zoológica de Cali (FZC), que lideró desde entonces los arreglos en materia de infraestructura. La casona de reunión, llamada La Isabela, se restauró respetando la arquitectura. Se le adecuó un mirador con una rampa y se derribaron las paredes del auditorio, volviéndolo orgánico con el entorno. Una caseta que antes funcionaba como restaurante comunitario, ahora es una maloca con sofás, sillones y un comedor grande. Según Isabel Muñoz, geógrafa y tecnóloga en ecología y manejo ambiental, todo ha sido organizado en razón a la experiencia que, según se ha identificado, puede darse en el sitio. “Es un lugar para caminar, navegar y descansar”, asegura.

Isabel, quien trabaja como gestora social en la FZC, lidera una serie de encuentros comunitarios en los que las organizaciones de pescadores y habitantes de los corregimientos cercanos a la laguna exponen sus conocimientos, sus necesidades y trazan rutas organizativas. Encontraron que la propuesta turística que se impulsaba desde la Corporación AGUADESONSO era muy interesante, pero requería capacitación para la comunidad y difusión para alcanzar a más público.

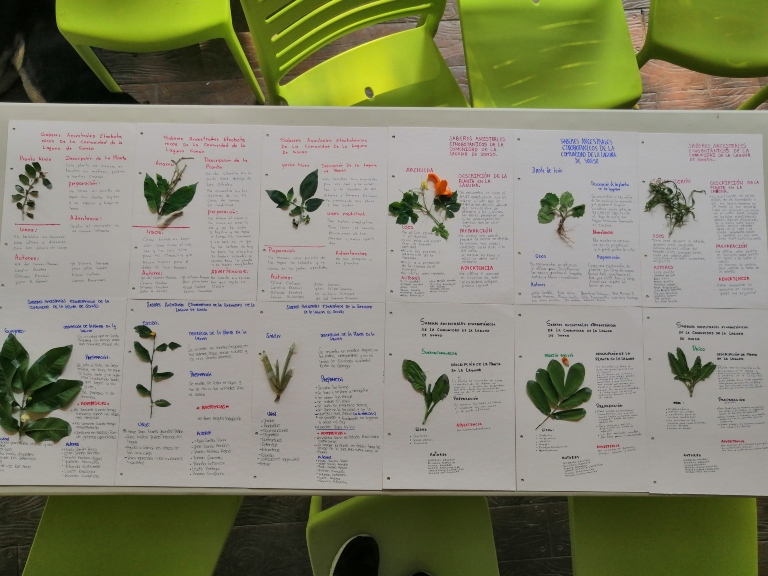

Gallinazo (izquierda) y Periquitos de anteojos (derecha). © Santiago Vásquez

Así, Santiago, Yonatan y el equipo de Garzones Azules se vieron potenciados a través de las numerosas capacitaciones. Además, participaron de coloquios y foros en Neiva, Ibagué, Cali y varios municipios del Valle del Cauca. Durante los encuentros comunitarios han reforzado su vínculo con el territorio, han trabajado sobre la importancia de las aves a la par de otras formas de vida existentes en la laguna, han desarrollado herramientas interpretativas para aprender a “contar un cuento a partir de una hoja de árbol en el suelo”, según narra Isabel, entre muchos otros aprendizajes.

Fruto de los encuentros comunitarios surgió el concepto de la laguna como espacio de esparcimiento familiar. Un enfoque sencillo que daba un giro de tuerca a los servicios que se estaban prestando exclusivamente para ornitólogos e investigadores (principalmente extranjeros) y abría las puertas a la población del Valle del Cauca para visitar y reconocer la importancia del sitio. Así la Fundación apadrinó la promoción de la laguna de Sonso como espacio turístico, invitando a cada visitante del Zoológico de Cali a conocerla y apoyar su divulgación.

Según el registro de la FZC, estas medidas consiguieron que las visitas aumentaran de 900 a 9000 en un año, cuidándose de evitar afectaciones al ecosistema ya que la entrada se regula considerando las capacidades de carga del espacio.

La afluencia de visitantes estimuló el negocio de la gastronomía autóctona, del cual ahora dependen entre seis y diez mujeres de la zona. Entre los platos más solicitados se encuentran el fiambre y el chocolate de corroncho, una bebida hecha a partir de cabezas de pescado, bien conocida y promocionada por sus bondades afrodisíacas.

Asimismo, los miembros de Garzones Azules perciben ingresos para sus familias según el número de visitantes que acudan a la laguna, razón por la cual el cierre temporal del sector turístico a raíz de la pandemia los ha afectado de manera directa.

© Yonatan Bedoya (izquierda) y Santiago Vásquez (derecha).

Emprender el vuelo

Álvaro Aguilar, líder de la corporación AGUADESONSO fundada por pescadores en el año 2000, admite que recién iniciadas las acciones de la FZC en la laguna, se presentaron tensiones y roces por cuenta de las prevenciones de la comunidad. “Los veíamos como intrusos”, confiesa Álvaro, antes de reconocer que el apoyo de la entidad ha contribuido al desarrollo social y económico de los habitantes.

Sin embargo, se lamenta de que, pese a todas las acciones que se han emprendido desde dentro y desde fuera de la población, nada parece ser suficiente para corregir el destino que se avizora para la laguna.

Como el resto de los humedales del Valle del Cauca, el equilibrio ambiental de los charcos y madreviejas de la zona se ha visto golpeado por el desarrollo humano. El levantamiento de diques a un costado y la construcción de la vía Buga–Buenaventura al otro, ha menoscabado el carácter de vaso regulador del Río Cauca que naturalmente tiene la laguna. En consecuencia, el río inunda con mayor fiereza las poblaciones aledañas, mientras al interior de los humedales se pierde profundidad y, con ella, se pierden especies enteras de peces en la zona. El bagre, por ejemplo, requiere de aguas más frías y desapareció en cuanto la profundidad disminuyó, pues la temperatura del hábitat aumentó. Sumado a ello, las épocas de sequía evaporan más rápido los charcos y amenazan la soberanía alimentaria de quienes dependen de la pesca.

Álvaro admite que ya era difícil que los jóvenes se interesaran en continuar con la tradición pesquera, pero las difíciles condiciones del oficio los espantan todavía más. Dado que las aguas de la laguna están rodeadas por sembradíos de maíz y caña, los agroquímicos usados en las plantaciones se vierten por escorrentía en los humedales, estimulando el crecimiento de plantas invasoras como lentejilla, lechuga de agua y buchón de agua. Plantas que en sí mismas, según explica Yonatan durante el recorrido, no son un problema. Incluso son beneficiosas, en tanto sustraen metales pesados y purifican el agua.

El problema viene con el crecimiento desaforado de dichas plantas acuáticas pues, además de reducir el espacio con su sedimentación, cubren por completo la superficie de los espejos de agua, privando a las plantas subacuáticas de luz para realizar la fotosíntesis. Esto desequilibra los procesos químicos del ecosistema y pone en riesgo el alimento de los peces.

© Sebastián Barona

Además de que aves como el martín pescador, la garza real, el garzón azul y el cormorán se quedan sin alimento con la reducción de peces, las demás aves se ven amenazadas por la presencia de una especie invasora: la rana toro, conocida así por su tétrico croar, más semejante a un bufido bovino que al sonido propio de una rana. En cada temporada de lluvias, empiezan a desaparecer los huevos de los nidos de las aves, pues la rana es voraz y no tiene un depredador natural en el ecosistema.

Ante tal panorama, la esperanza de Álvaro y los líderes de AGUADESONSO es que la comunidad se mantenga fortalecida en el tiempo, de modo que pueda tener voz cuando los entes de control decidan realizar cualquier intervención en el territorio. Tanto miembros de la corporación como voceros de la FZC plantean que, de no ser por las denuncias y acciones de la comunidad, la laguna hubiese desaparecido en 2016 y ahora sería la batería de riego de la agroindustria contigua.

Sin embargo, tras la recuperación de la zona y la declaración de la laguna como territorio RAMSAR de interés internacional, revivió una circular expedida por la CVC en el año 2013, en la que los corregimientos de Puerto Bertín y El Porvenir, donde se encontraban gran parte de los asentamientos de la comunidad de la laguna, fueron declarados zona de alto riesgo de inundación no mitigable. A raíz de esto, la Gobernación del Valle del Cauca y el Ministerio de Ambiente han reubicado a decenas de familias en poblaciones aledañas, especialmente en el barrio Uninorte de Buga, donde se realizó un proyecto de apartamentos de interés social al que tuvieron acceso preferencial los habitantes de los corregimientos a evacuar.

© Robert Arango

El cambio de lo rural a lo urbano ha significado un gran conflicto para las familias reubicadas, que en su contexto desconocían muchas dinámicas de la ciudad. Partiendo de la estrechez de sus nuevas casas, la inseguridad, el microtráfico y consumo de drogas cerca de sus viviendas, constituyen la mayoría de sus quejas.

Para Isabel Muñoz, estas dificultades resultan peores que el riesgo de inundación. “Puede que desde la mirada gubernamental sea un riesgo, pero no se tiene en cuenta que esta comunidad es anfibia y lleva décadas viviendo la inundación como una estación más”. Álvaro Aguilar respalda esa tesis, asegurando que “el invierno trae comida” e incluso los pájaros lo saben, pues con las crecientes del río hay recambio de peces y llegan parvadas de garzas, llenando de vida la laguna. En las aguamalas de la creciente los pescadores recaudan cardúmenes enteros en la nasa y río abajo las atarrayas alcanzan los bocachicos en fuga.

Pero, sin duda, el mayor impacto de la reubicación ha sido el debilitamiento de los vínculos de la comunidad con el territorio. En especial entre los más jóvenes, que al acostumbrarse a la vida urbana renuncian sin miramientos a su bagaje rural.

Por esto, sugiere Álvaro, es crucial la existencia de los Garzones Azules. Son la apuesta más firme que actualmente tiene la comunidad para permanecer en el tiempo, a la vez que educan al departamento y al país acerca de la relevancia ambiental de la laguna de Sonso, así como de la importancia de sus habitantes, que fungen como guardianes de la riqueza natural.

Periquitos de anteojos. © Santiago Vásquez

El hogar de las aves

Anderson lleva la mitad de sus 17 años avistando aves. Narra con orgullo el momento en que descubrió en la laguna una especie de la que no se tenía registro en el territorio: la tángara de hombro blanco. Y pese a que es un ave hermosa, fue en la coronilla del cañón del río Anchicayá donde avistó su favorita: el paragüero, un ave oscura, de elegante cresta, con una curiosa membrana tubular bajo el pico que, según se cree, le sirve durante el cortejo. Con frecuencia se burla de Santiago porque no lo ha visto. Él, sin embargo, vio su propia ave predilecta: el gorrión afelpado, o plushcap, una especie de pequeño tamaño cuyo plumaje parece pintado a mano.

Durante la época de cuarentena, Yonatan trabaja en un vivero, podando, arreglando y embalando plantas, a la vez que intenta mantenerse al día con las tareas del colegio. Santiago y Anderson se dedican exclusivamente a ello. Los tres están cerca de finalizar el grado once. Con frecuencia se encuentran para repasar sus conocimientos sobre las aves, dan largas caminatas por el borde de la laguna, manteniendo ejercitados ojos y oídos para cuando el Centro Educativo vuelva a abrir sus puertas. En la más reciente de sus caminatas avistaron un águila sabanera, un ave migratoria de gran tamaño que, según infieren, los visitantes habituales disfrutarían ver. En una caminata nocturna, por su parte, Yonatan presenció con asombro el brinco felino de un yaguarundí blanco que corría de un matorral a otro.

Ese constante asombro, esa riqueza de lo desconocido, sumada al arraigo de los tres jóvenes con la laguna de Sonso, son el motivo por el cual aseguran que no les atrae en lo más mínimo el mundo urbano. Sus proyectos de vida pasan por estudiar biología, ornitología, herpetología o ingeniería agropecuaria; carreras que les garanticen el poder dedicarse enteramente a su pasión. También coinciden en la necesidad de aprender inglés para desenvolverse mejor en el ecoturismo.

Tras conocer el museo comunitario de Mulaló, el museo popular de Siloé y la Choza de Chuchú en Cerrito, una de las iniciativas más urgentes para los Garzones Azules una vez acabe la cuarentena es colaborar en la consolidación del museo comunitario de la laguna de Sonso. Un espacio que reivindique la pesca artesanal de la comunidad, integrando a los visitantes en el uso de la atarraya, la nasa, el arpón y los remos. Un salón coronado por el diccionario del pescador, donde se explican los significados del candeleo, la pistia y el boquear.

Aseguran que entienden que su rol pasa también por captar a los niños de la comunidad desde temprana edad, haciéndolos rápidamente conscientes de la importancia de su territorio, la riqueza natural de la que gozan y la necesidad imperativa de salvaguardarlo. Al acabar la tarde regresan juntos a El Porvenir, donde unas pocas familias se resisten a dejar de ser vecinas, a abandonar el territorio fundado por sus abuelos y a dejar atrás los días armonizados por una multitudinaria música de pájaros.