Libros

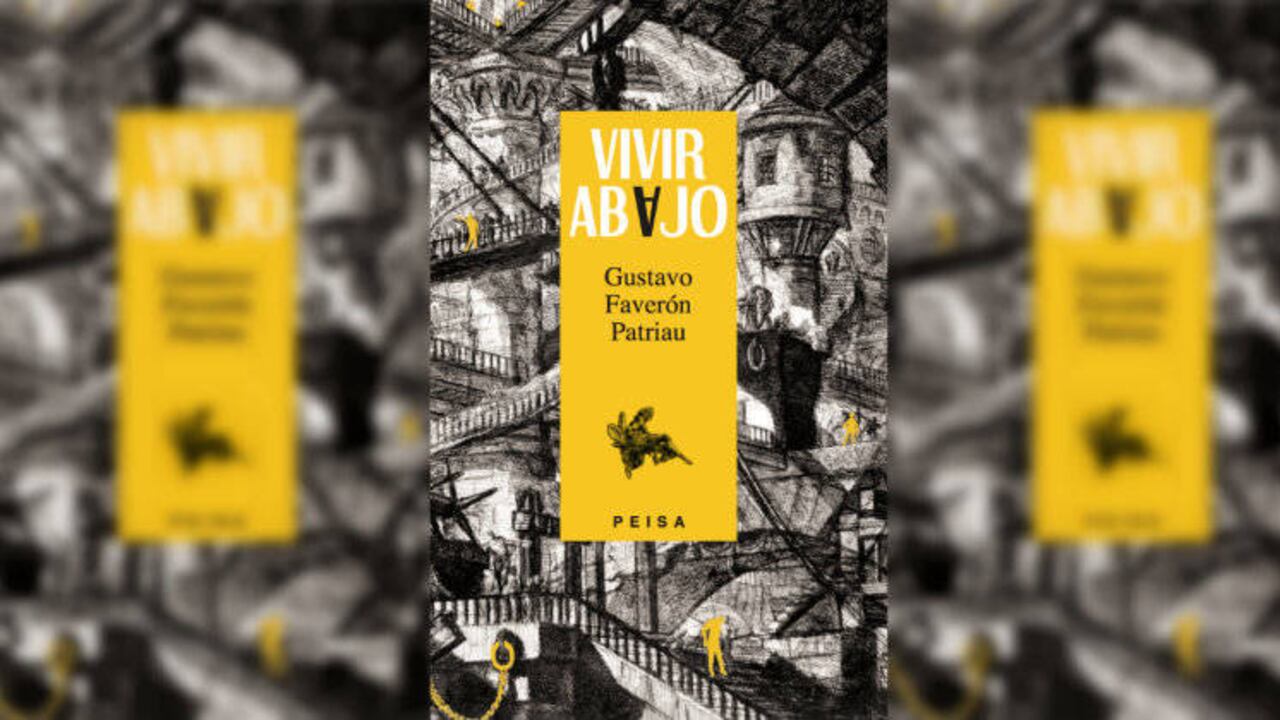

Los torturados que torturan: ‘Vivir abajo’, de Gustavo Faverón Patriau

El filósofo y escritor peruano Enrique Prochazka reseña la más reciente novela de Gustavo Faverón Patriau.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gustavo Faverón Patriau (Lima, 1966) es un “intelectual peruano” –un anacronismo o un oxímoron en un país con lectoría extremadamente baja, poco inclinado al debate racional y donde la sombra de su único Nobel ha poco menos que esterilizado el suelo en su derredor para dos generaciones–. Faverón publicó en 2010 El anticuario, novela mayor que, sin hacerlo explícito, discurría en torno a tragedias personales y sociales resultantes del conflicto armado interno en el Perú en los años 80. Aún más ambiciosa en su concepción, Vivir abajo aborda aspectos muy extraños, patológicos, de los escenarios de la violencia en Latinoamérica del final del siglo pasado, y de la presencia norteamericana en esa violencia.

El primer narrador es un joven humanista que investiga los filmes realizados por cierto George Bennett desde 1992. Confusamente al inicio (aquí la suposición de que el autor tiene un plan para lo que hace, finalmente paga) el libro presenta lo que semejan ser las notas de un periodista, salpicadas de una dolida historia personal. Pronto se ve que el investigado es a su vez un investigador: el narrador hurga en el pasado de una persona –Bennett– que ha estado hurgando en el suyo propio, en ambos casos para tratar de entender un acto horroroso que, vamos comprendiendo, devendrá en un horror genérico, atmosférico... La trama policial pronto pasa a segundo plano; es sólo un marco que se irá resolviendo a sí mismo mientras los aspectos sicológicos y patológicos se inflaman e involucran la credibilidad de los sucesivos narradores, que saltan de limitados a omniscientes y viceversa, de una manera funcional al carácter obsesivo y anhelante que la compleja trama requiere. El lenguaje también sufre sobresaltos: los símiles inaplicables, las metáforas disparatadas se ajustan a esa atmósfera de pesadilla gótica erizada de espejismos y plot twists.

Fue Jung quien observó que son los torturados los que torturan. Cineasta, torturador y asesino, George descubre que su padre, un agente de la CIA experto en el diseño de prisiones, viajó muchas veces de Nueva Inglaterra a Sudamérica durante los años 70, a colaborar con las dictaduras militares de la época, a su vez asesoradas por nazis. En una historia paralela conocemos a Clayton Richards, un académico norteamericano que comparte con su segunda esposa la casa de donde fue secuestrada y asesinada su primera familia. Clayton, exsoldado, narra experiencias atroces en los Balcanes durante la Segunda Guerra Mundial. Inexplicablemente recibe de Valparaíso un río de novelas disparatadas que comparte con su esposa peruana. Ella, a su vez sobreviviente de un trauma, las comparte con el joven cineasta George Bennett, vecino y amigo de la pareja. La complejidad de las tramas y la poca claridad acerca de quién está narrando qué –algunas escenas son contadas desde más de un punto de vista– hace extrañar un diagrama como el que acompaña a muchas ediciones de Cien años de soledad...

Le puede interesar: “Lo peor para una familia es tener a un escritor en sus filas”, Renato Cisneros

La novela acude continuamente al arte –el cine, la poesía– en busca de sustrato, de materia: a veces hasta el exceso. Un cuadro de El Bosco, La extracción de la piedra de la locura, parece guiar los actos del torturador; como en 1984, en Vivir abajo hacer sufrir al otro demuestra poder, genera una estética del tormento que guía a su vez una idea política. Faverón antologó en Toda la sangre (2006) el compromiso asumido por decenas de escritores peruanos ante el problema del conflicto interno y la violencia social en el Perú. En una novela donde aparecen Stroessner, Pinochet y Guevara, los narradores desplazados o traslapados recuerdan la historia de nuestras frágiles narrativas –y reconciliaciones– posconflicto. En el latín originario, tortura es el participio pasado de torquere, torcer: ya sea el brazo, el cuello o la historia. El villano pasa por ser el héroe, pero ya se sabe que no hay héroes, sólo maneras diferentes (y acaso sucesivas) de vivir atormentado.

Vivir abajo es una elaborada matrioshka que logra hacernos dudar acerca de cuál muñequita es interna, cuál externa, cuál intermedia: y aunque el final incurre en algún ex-machina, ello vuelve a la historia disparatada pero no más increíble que nuestra realidad regional. Faverón puede decir de sí mismo lo que dijo Piranesi ante sus críticos: que ha ejercido “quella pazza libertà di lavorare a capriccio”; que ha procedido con la certeza de que el fin del arte es que ese capricho personal se encarne en las grandes heridas aún sangrantes. Una gran novela.

*Filósofo y escritor peruano. Es consultor en política social. Autor de Un único desierto (cuentos), Casa (novela) Cuarenta sílabas, catorce palabras (cuentos) y Test de Turing (relato). Reside en Guatemala.