HISTORIA

Nefanda y septembrina

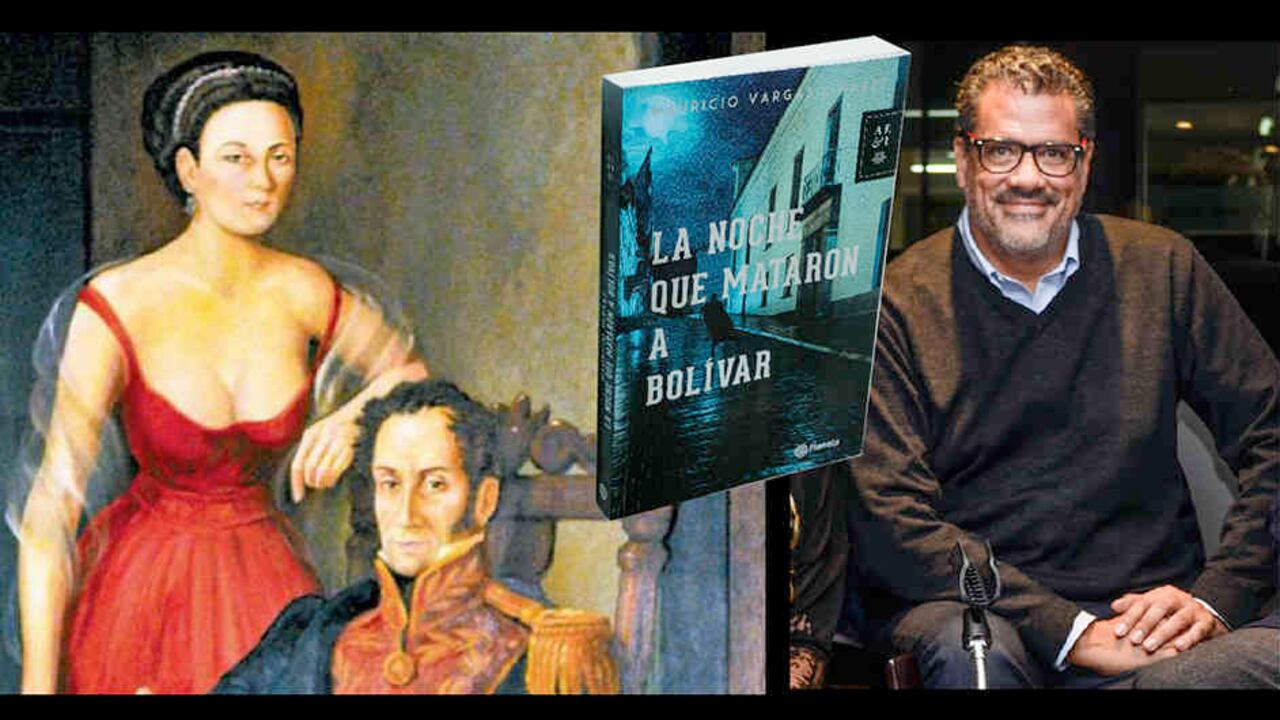

El columnista y escritor Mauricio Vargas Linares lanza su novela ‘La noche que mataron a Bolívar’, su mirada personal a un momento crucial de Colombia. Fragmento.

Siga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

De que se acostó, recordaría Manuela veintidós años después en el relato para O’Leary, se durmió profundamente, sin más precaución que su espada y sus pistolas, sin más guardia que la de costumbre, sin prevenir al oficial de guardia ni a nadie, contento con que el jefe de estado mayor, o no sé lo que era, le había dicho que no tuviera cuidado, que él respondía.

Pasada la medianoche, latieron con intensidad dos perros que el Libertador había mandado traer de la Quinta al palacio presidencial, y desde la habitación donde velaba la fiebre de su señor, Manuela escuchó un estruendo de taconazos y metales. Sacudió por los hombros al Libertador, que esa noche, por la calentura, andaba con el sueño profundo. Bolívar abrió los ojos por fin, saltó de la cama, tomó su espada y su pistola y avanzó hacia la puerta. Ella lo contuvo y lo instó a vestirse. Él dejó las armas y, obediente, se puso la blusa blanca, los calzones del mismo color, que le bailaban por la flacura, y la casaca azul.

Buscó las botas y recordó.

—Amalaya sea mi suerte, se las llevaron para lustrarlas… Manuela recogió del piso los sobrezapatos que, por cuenta de la llovizna, había usado para caminar desde su casa, y se los tendió. El presidente los calzó sin rechistar.

—Bravo, pues, ya estoy vestido —dijo mientras volvía sus pasos hacia la puerta, la espada en la mano—. ¿Y ahora? A hacernos fuertes.

—Alto ahí —ordenó Manuela mientras lo tomaba del brazo—. ¿ Usted no le dijo a don Pepe París que esta ventana era muy buena para un lance de estos?

—Dices muy bien —respondió el Libertador. Caminó hacia la ventana y abrió los postigos.

—Un momento, pasa gente —le advirtió Manuela.

Él esperó a que la calle que subía sobre el costado norte del palacio, a la vuelta de la entrada principal, estuviese libre, y saltó con la capa doblada y agarrada por la mano derecha, tras haberse apoyado con la zurda en la barandilla, que para algo era ambidextro. Manuela no alcanzó a ver el brinco, ni si el debilitado cuerpo del presidente había soportado bien la caída. Ni siquiera tuvo tiempo de ajustar los postigos porque enseguida se percató de que forzaban la puerta de la habitación y prefirió ir a confrontar a los intrusos que segundos después ingresaron al cuarto.

Le sugerimos: Dunkerque la verdadera historia

Dos jóvenes la prendieron de los brazos, uno a cada costado. Media docena de sublevados invadió la habitación, mientras en el cielo raso tronaban las órdenes dadas a los gritos y en el piso de madera resonaban los taconazos de las botas de los ocupantes. Alguno revisaba bajo la cama, otro sacudía las cortinas, uno más husmeaba tras el armario.

—¿Dónde está Bolívar? —preguntó el que comandaba.

—En el salón del consejo —atinó a decir Manuela.

Caminaron hacia la antecámara contigua y abrieron la puerta de doble hoja, antes de pasar al siguiente salón. Y repitieron allí el protocolo de revisiones, malencarados unos, con cara de terror los otros, que venir a asaltar el palacio en busca del Libertador no era cosa de juegos y menos aún que no lo encontraran.

—Huyó, se ha salvado —gritó uno que se había quedado en la habitación, y su voz trajo de regreso a los demás, a quienes les señaló la ventana abierta.

—No, señores, créanme, no ha huido, está en el consejo.

—Y entonces, ¿por qué está abierta esa ventana?

—Yo misma la abrí para enterarme de la causa de tanto ruido —respondió Manuela más seria que un tramposo.

Unos le creían, mientras otros, al tocar la cama, que seguía caliente, la acusaron de mentir.

—Yo estaba acostada, esperando que terminara la reunión del consejo de todas las noches para darle un baño tibio —dijo y les señaló la bañera.

—Llévenos al salón del consejo.

—No sé bien dónde queda, esta casa es nueva y apenas la conozco.

El comerciante Wenceslao Zuláibar era quien más órdenes impartía entre los asaltantes que subieron a la segunda planta del palacio. Mandó que llevaran a la quiteña a recorrer las demás habitaciones y ella apenas se resistió, pues comprendió el beneficio de alejarlos de la ventana y de la calle. En el corredor encontró al teniente Andrés Ibarra, edecán del presidente, hijo de una prima de Bolívar y quien acababa de cumplir veintiún años. Los atacantes lo habían confundido, en medio de la oscuridad, con el presidente y le descargaron un sablazo que le abrió una herida larga en el brazo.

Le recomendamos: Los líos de dos exgenerales que responderán por el caso Galán

—Conque han muerto al Libertador —gimió Ibarra con el alma aún más herida que el brazo.

—No, Ibarra, el Libertador vive —respondió Manuela, tan desafiante como imprudente.

Los invasores estaban confundidos y el recorrido hacia el mentado salón del consejo se suspendió. Zuláibar jaló a Manuela por la mano y la colmó de preguntas que ella sorteó entre atolondrada y altanera, no sé bien, le repito que no conozco esta casa, déjeme atender al herido, no querrá usted que se desangre. Apenas Zuláibar se apartó, ella se hizo cargo del edecán, se quitó el pañuelo que le había apretado la cabeza todo el día para batallar contra la neuralgia y lo usó como venda para el tajo sangrante. Con la ayuda de uno de los criados, llevó a Ibarra a la habitación del presidente y lo acostó en la cama. Las sábanas se mancharon de rojo.

—Escapó, se les escurrió en sus narices —le susurró al oído para tratar de curarle, ahora, el alma.

Zuláibar dejó un centinela en la puerta del cuarto y otro en la ventana, y algunos otros entraban y salían de la estancia. Estaban pálidos y tan desconcertados como sus jefes ante la prueba de que Bolívar se les había escabullido, que si está vivo, seguirá mandando y a todos nosotros nos van a escabechar.

Sentada en el borde de la cama, Manuela le levantó la cabeza a Ibarra, tomando la nuca con la mano para darle de beber un trago de aguardiente que le vivificara el cuerpo, que no estás grave, Andrés, de esta sales vivo. Al rato oyó pasos apretados de botas herradas que repicaban sobre el empedrado de la calle, se levantó de la cama y llegó hasta la ventana. Era el trote angustiado del coronel Guillermo Fergusson, jefe de edecanes del Libertador y ausente esa noche del palacio porque había ido a casa de unos amigos a curarse de un mal de garganta que lo torturaba desde inicios de la semana. Quería estar alentado y en forma, pues en menos de dos semanas debía bajar por el río Magdalena hasta más allá del canal del Dique, para llegar a Sabanalarga y casarse con su prometida, la hija del patriota cartagenero José Manuel Tatis, antiguo tesorero del Ejército Libertador.

—Coronel… —Manuela pudo verle el rostro con claridad gracias a la luna llena que alumbraba la noche bogotana.

—¿Qué ocurre? ¿Qué es todo este tropel? —indagó—. ¿Y el Libertador?

—No sé de él ni puedo decirle nada —respondió ella y le señaló a los centinelas—. Pero no vaya usted a entrar porque lo matan. —Nada de eso; entraré y si es del caso moriré llenando mi deber —y desapareció hacia el sur, por la carrera, rumbo a la entrada del palacio.

Al rato, Manuela escuchó un pistoletazo y unos gritos. Regresó a la cama y verificó que Ibarra tenía mejor semblante.

—¿A dónde se fue el Libertador?—preguntó Ibarra, con la voz aflautada por la debilidad.

—Ni idea —le contestó Manuela antes de un largo suspiro.

No tenía cómo saber que en esos momentos el presidente de la República de Colombia, el general que tras una guerra de década y media había liberado medio continente, desde la desembocadura del Orinoco, pasando por los Llanos venezolanos, Caracas y toda la costa de la antigua Capitanía General, las cordilleras colombianas, el valle del Magdalena, Santa Marta y Cartagena, Quito y Guayaquil, hasta Lima, la serranía peruana y el Alto Perú, deliraba entre la fiebre y los sudores, los sobrezapatos de Manuela hundidos en la quebrada de San Agustín, que bajaba helada desde lo más alto del páramo, mal agarrado a los matorrales y a las piedras húmedas y cubiertas de musgo bajo el puente del Carmen, en la sola compañía del sargento José María

Meneses, repostero de la vajilla y la platería de la casa presidencial, a quien acababa de mandar salir del escondite.

—Vaya, Meneses, por el amor de Dios, averigüe qué demonios está pasando porque ya casi prefiero morir peleando que dejar que me mate la maluquera que traigo y que va a peor hundidas como están mis piernas en esta corriente gélida.

Y Meneses partió. Hacía algún rato que no escuchaban pasos. Los disparos y cañonazos que habían sacudido la madrugada bogotana habían cesado, pero les resultaba imposible descifrar qué ocurría, y menos aún adivinar cuál de los bandos había logrado imponerse, si al Libertador le quedaban horas de vida o si, por el contrario, los conjurados habían sido derrotados y lo sucedido, por doloroso que resultase, le brindaba a Simón Bolívar la oportunidad de un nuevo comienzo. Encendida la cabeza por una embestida más de la fiebre, ocupaba la mente en esas reflexiones cuando el pie derecho resbaló en el fondo fangoso de la orilla inclinada de la quebrada. A punto estuvo el presidente de terminar con el culo mojado y el honor más estropeado aún, si cabía.

—Tente ... —dijo y se aferró a un junco—, tente cuerpo que te llama la tierra.